编者按:本文来自微信公众号城市进化论(ID:urban_evolution),作者:杨弃非,创业邦经授权转载,图源:摄图网。

菜市场正在走向异化。

不久前,当何志森如同往常走到广州住家楼下的菜市场,准备将衣服交给在此经营多年的补衣阿姨修补时,他惊讶地发现,仅经过疫情,从前那个熟悉的菜市场就已“改头换面”——店招换成了统一的样式,颜色也趋于一致,墙上甚至还专门贴了艺术家书法作品。一切都符合“网红菜市场”的“标准制式”,唯独补衣阿姨不见踪影。

旁边洗衣店的老板遗憾地告诉他,新的补衣店只有打车才能到达。回想起这里大排长龙等待补衣的热闹场面,他再一次感到,本应提升城市宜居性的网红菜市场,反倒成为市民便利生活的剥夺者。

这不是何志森与菜市场改造的首次正面交锋。作为一名建筑师和华南理工大学建筑学院的教师,他曾不止一次站在网红菜市场的“对立面”。

他最出名的一次菜市场“拯救行动”发生在广州农林街菜市场,这个被他命名为“营造的风景,菜市场里的美术馆”的改造项目,让不少人意识到,菜市场以原本样貌存在的必要性,尽管它最终并未能摆脱被拆迁的命运。

很少有人理解菜市场究竟在发生什么,这是多次“受挫”的何志森经常说的一句话。尽管菜市场仍是大多数人一日三餐的重要来源,但盒马乃至社区生鲜似乎提供了新的选择;更直观的“迷思”是,与网红菜市场改造一起消失的烟火气,那些印象中的讨价还价、人情和家常,似乎难以与日式设计、网红元素有效“兼容”。

菜市场究竟代表着什么?这场关乎人、城市和生活的讨论尚未停止。最近,新一轮讨论再次展开,一个以农林街菜市场为样本的改造计划发生在成都。

与何志森此前的几次改造类似,新的目标菜市场同样是一个“非正规场所”。它隐藏在成都成华区菽香里社区一个居民小区中,8名摊主在社区工作者协助下自搭的简易摊位就是这个拥有10年历史菜市场的全部。

这也是何志森组织开展的第121个工作坊,数十名来自全国各地各个专业的学生和专业人士构成主要参与者。工作坊的名字兼具延续性和想象空间——“菜市场美术馆”。

在何志森的改造中,中国浩浩荡荡的城市化进程里,菜市场代表着另一种声音。它或许脆弱、缺乏抵挡变化的能力,但每一个声调都凝结着有关生活的况味、以及来自劳动人民的朴素智慧。

当指挥棒仅仅瞄准外观更现代、经济更发达的城市时,菜市场则让人思考,这些改变服务的对象究竟应该是谁、指向到底应该向哪。

这一次不同的是,他可能无需再面对“挫折”。第一次,他的菜市场项目有了当地政府的参与——成都成华区委党校成为改造的发起方之一,社区工作者也参与到工作坊当中。一场自上而下和自下而上相向而行的全新合作,或许将为菜市场的讨论带来新的思路。

变身“美术馆”的菜市场

8月23日,社区公共空间“菽香里东梦工厂”的一楼玻璃墙上,多出了一排“菜市场美术馆”的海报。

真正的“舞台”位于距此步行不到5分钟的地方。沿途的两侧是被改造过的文化墙,黄色的墙面上每隔一段就贴有一张被妥帖装裱的老照片,记录着菽香里社区的历史,也透露出当地在社区营造上所作的努力。

在这样的背景板下,菽香里菜市场的存在格外特别。几乎每个初次到访这里的人,都难以否认它的隐蔽和难寻——周围是一个又一个被围墙分隔开的老旧小区,外侧的居民楼墙面已经翻新,而菜市场的简陋,又与周遭被改善的环境形成鲜明对照。

新旧之间,这个兼有自发性和历史性的菜市场,成了当地居民生活文化的绝佳“储藏室”。也促成了何志森与菽香里菜市场之间的交集。

一个月前,何志森受成华区委党校常务副校长李平之邀来到成都,他们在菽香里菜市场面前停下脚步。在何志森的记忆中,这是一个“历史遗留问题”——

两年前,当地就有对它“动刀”的心思。不忍破坏业已形成的居民关系和自治系统让改造暂时搁置,但并不代表问题不存在:本就逼仄的小区公共空间被菜市场“横切一刀”,杂物、噪声和安全隐患更让人难以忽视。

“为什么一个好好的菜市场要去动它?”当时何志森的疑惑,如今变成了一个两难的选择题:如同行的社区工作者所说,一面是菜市场形成的社区习惯和买菜便利,一面是被杂物、噪声等侵占的社区公共空间,哪一个更重要?

这让他联想到农林街菜市场的遭遇。

2018年,何志森作为馆长的广州扉美术馆一侧,一个处于“非正规空间”的菜市场引起他的关注。经过整整2年的了解、沟通、协调和改造,这个有超过十年历史的菜市场,从原有与周边格格不入的状态,变成了整个社区共融的组成部分。他们甚至在美术馆与菜市场相邻的墙上开了一道窗,菜市场与美术馆一道形成了一个特别的有机体。

尽管如此,去年9月,菜市场摊主仍收到菜市场被拆除的通知,拆除的原因同样是当地打造公共空间的需求——菜市场原址将被改造为口袋公园。到市场完成结业清场,不过1个月时间。

当时,何志森曾做过最后的努力。他向当地街道提出几个问题:为什么一定要拆了菜市场才能建口袋花园?为什么菜市场不可以是一个口袋花园?一个游乐场?一个麻将室?一个美术馆?一个社交中心?一个联结人与人的场所?

菜市场当然可以是一个公共空间,甚至是一个美术馆。在何志森看来,横亘在二者之间的鸿沟,并非载体的不同或者功能的差异,而是大众心目中审美和认知的缺位。在改造菜市场之前,首先需要改造的是大众的价值观,否则改造只会成为徒劳。

在菽香里菜市场改造项目确定后,何志森刻意沿用了“美术馆”的名称。只是这一次,不再有实体美术馆,甚至不一定会出现与传统美术馆相关的元素。

他要做的事,是与工作坊的参与者一道,将二者的联系“挖掘”出来,让菜市场能够成为美术馆,甚至建立一套“菜市场美术馆”的“操作系统”。

不只是买菜卖菜

在菜市场丰富的场地语言中,人的活动和关系是实现这一转变的“关窍”。

工作坊的参与者调研发现,菜市场有一套隐形的时间表和协调机制。每天早上,八位摊主各自从成都周遭城区赶往菜市场,他们中有人甚至需要花费2个小时的车程。

从豆腐摊位的老板开张起,水果、蔬菜、干货、卤肉等摊主陆续到达,他们以最快的速度完成搭台、摆货等一系列工作,原先就地放置的木板逐渐变身为一个个货摊。

但菜市场每天只有半天的存在期限。到12点之后,人来人往的买卖场面立刻归于寂静,菜市场再次变回几块木板。

这种安排,源于菜市场所处的尴尬位置。

根据成都市基层公开综合服务监管平台显示,菽香里社区0.5平方公里的范围内共有6769余户居民,他们被分散在49个居民小区院落中,小区被简单编上序号加以区分。破碎的社区结构,使单个小区规模趋于小巧,小区与小区之间的相邻关系也十分复杂。

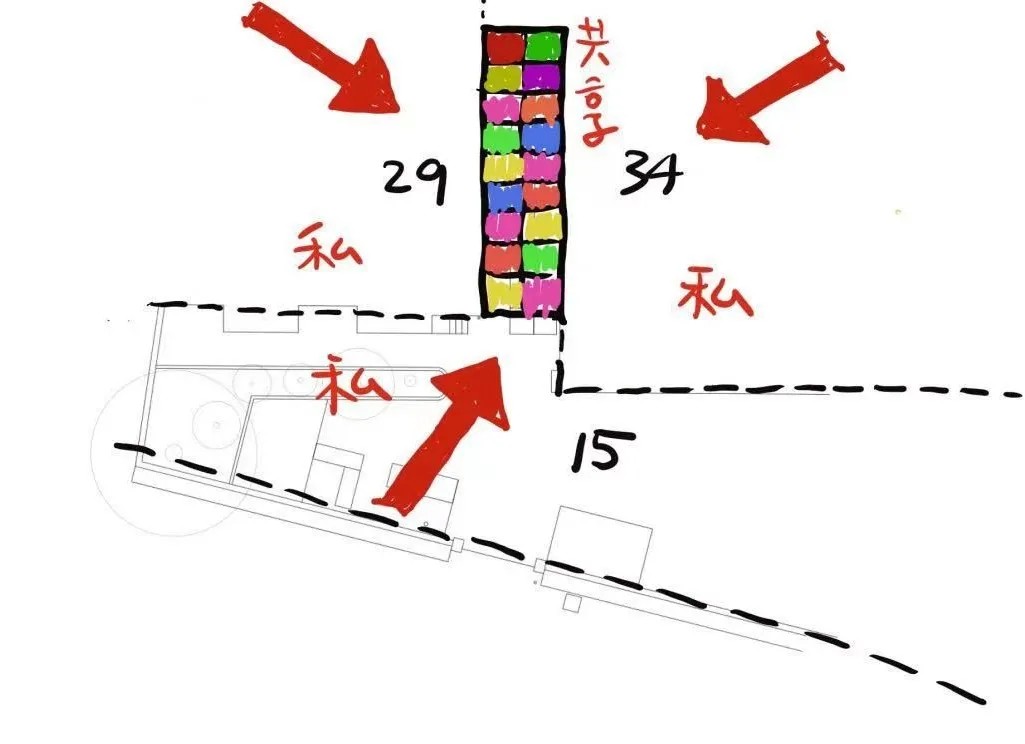

夹缝中求生存的菽香里菜市场恰巧位于三个小区的交界处。在实质占用的菽香里15号院,菜市场并未与院内居民楼紧挨——相反,它的两侧墙面分别与34号院和29号院共用,顶棚甚至就在两个院落居民楼的2楼民居窗台前。

当地居民间存在这样一种声音:菜市场的存在,在方便15号院的同时,却给另外两个院落带来问题。

从清晨开始的噪声扰人清梦,与隔壁院落共用的电路和通讯设备也为其生活带来了潜在麻烦,更重要的是,尽管位置靠近,但19号院和34号院的大门均设在菜市场相反的方向,并不能共享菜市场便利。

表面上只是买菜卖菜的菜市场,却让社区中的各类人和关系显露出冰山一角。

城市研究学者路易斯·威尔斯(Louis Wirth)曾以不同类型的人际关系来分析城市。他认为,随着城市的发展,以面对面沟通为主的第一层社会关系愈加稀少,而以疏离的直接沟通(如服务员和顾客)、以及间接联系为代表的第二层和第三层社会关系愈加成为主导。在这样的认知下,城市发展与社区关系存在某种程度的负相关性。

城市逐渐构建出当今的陌生人社会。自上世纪70、80年代开始,美国城市研究者简·雅各布斯等人提出质疑,这是否真的是我们想要的城市?如何让城市的公共性和归属感回归?

她有一个著名的观点,至今影响者众:大城市的多样化是自然孕育出来的。循此思路,内生自城市生活中的各类关系,也才是社区营造最有效、也最有生命力的来源。

与人为打造的口袋公园相比,生于城市烟火中的菜市场明显更具天然性,也能够催生自发的社区力量——半天的开市时间是菜市场与周围市民之间达成的某种妥协,隐藏其背后的则是摊主、买菜人和三个社区居民之间的某种联系。

在调研过程中,这些联系不断以不同形式“现形”。住在15号院的孩子看到调研者四处询问,担心菜市场会被拆除,赶忙回家叫长辈下楼交涉;社区工作者则回忆,在菜市场存在的几年内,也曾多次接到相邻院落投诉,表达对噪音的不满。

而现存的联系,也为进一步挖掘菜市场的公共空间属性带来可能。

如果将下午歇业的菜市场改造成居民活动空间,并打造一个更开放的社区环境,是否能让现有不平衡的利益关系走向缓和,并让现有社区关系成长为社区性?

在这样的猜想下,何志森与参与者一道,按介入程度不同拟定了三种方案,其中一种正是将三个小区围绕菜市场竖立的围墙打开,让整个社区连成一体,而菜市场则成为其中一个“连接点”。

何志森菜市场改造方案图 图片来源:采访对象提供

对于过去各自为阵的小区,改变并非一朝一夕可以实现。

小区相邻的墙上,工作坊参加者们在想象中“门”的位置贴上象征跑道的红纸。相邻院落的人看到这个通向蓝天的跑道,也在畅想一个没有墙壁隔阂的未来。小区居民可以随时在门上“想开”和“不想开”的词条下画“正”字,如今“想开”的“正”字已在不断增多。

建立社区治理的模版

这很难说没有农林街菜市场的“痕迹”。

从某种层面来说,何志森主导的两次菜市场改造,都与“边界”有着强相关性。在农林街菜市场,开窗的墙甚至成了一个特别的“网红打卡点”——正对窗户,是艺术家宋冬改造的一件艺术品“无界的墙”。

为了将美术馆和菜市场直接连通,“无界的墙”对应的位置也开了一个窗,这样一来,这个窗户连带背后的菜市场,一道进入美术馆参观者的眼中、相机中。

有关边界的话题从不缺乏关注,也总能引发讨论。何志森曾对集美大学的围墙进行研究,他提到建筑师罗纳德·瑞尔的一席话,“我们所质疑的并不是墙体本身,而是墙作为一种独特的防卫方式的僵化且古老的策略”。

在何志森看来,改造边界,初衷是寻求控制与宽松之间的平衡,更确切地说,是探索一种能够被边界影响的多方共同接受的策略。

为了找到最大公约数,在农林街菜市场改造的两年内,何志森一直推动相关方坐下来对谈。只有对谈更能触及根本——

他还记得一次对谈中,前期一直“投反对票”的摊主终于将顾虑说出口:窗口并不直接影响的摊位,他“能得到的一点利益是什么”?随后,菜市场在窗口摆放饮料贩卖摊,让每一位摊主都能获得收益,问题也迎刃而解。

但两年探索“功败垂成”,未能达成“合意”仍是主要原因——作为治理方,政府并没有真正接纳改造。

如何让改造的菜市场能存活下来,还能有自我造血的能力?何志森在成都将探索更进一步。

11位社区工作者和其背后政府力量的参与,让菽香里菜市场改造项目自诞生起就自带“光环”。根据成华区委党校副校长李平介绍,对于政府而言,项目既是一次社区营造的新探索,同时也是对政府工作人员的一次“再教育”。

菽香里“菜市场美术馆”海报 图片来源:杨弃非 摄

一个背景是,自数年前起,成都就拉开了一项关于社区治理的新布局。率全国之先成立的成都市委城乡社区发展治理委员会,作为城市社区治理的筹划者和协调者,则掀起了从城市最小单元社区重塑城市发展模式的试验。

此前,政府并非没有尝试主动出击,对菽香里菜市场展开“拯救”行动。据社区工作者介绍,10年前,在15号院外如今被漆成文化墙的狭窄巷道里,曾是一个自发形成的更长的菜市场。

出于管理需求,政府曾对这些沿街摊贩进行整治,并在一个街区外打造了一个新型菜市场。但为了满足就地买菜需求,15号院就成了余下少量摊贩最后的“一席之地”。

但社区治理“上面一根针,下面千条线”。在复杂的利益关系下,政府“交出”菜市场管理人的位置,居中骨干(参与社区居民活动中的骨干居民)邓大姐接下“接力棒”。

作为15号院的居民之一,邓大姐有一套自己的治理方式。她通过向每位摊主收取一定摊位费,解决了聘请门卫、清洁员的费用和电费,剩余的钱用于组织摊主共同活动、一起吃“年夜饭”,拉近他们彼此的关系。

她负责协调各方平衡,小到让摊主之间菜品动态互补、避免“打架”,大到严格控制菜市场的范围,避免购菜者进入生活区,也避免更多摊主进场、增加小区负担。

令调研的参与者印象深刻的是,作为社区关系的“操盘手”,邓大姐能轻松解决看起来十分复杂的问题。有一次菜市场被投诉到电视台,社区工作者束手无策之时找到了邓大姐,她只幽幽说了一句,我知道是谁。几天后,通过邓大姐的斡旋,投诉被撤销,菜市场的隐忧消除。

政府与社区自治力量,在菜市场的问题上展现出不同的效果。

何志森注意到,在整个工作坊中,社区工作者发生了很大的转变。前期,他们基于已有经验,面对改造常常抱以“质疑者”的姿态。无论是学生的热情,还是工作坊的形式,都在有意无意影响他们换个角度思考社区工作。

一个具体的例子是,他们从开始按老方式挨家挨户“敲门”调查,到后来与学生一道“mapping”,真正成为社区的“一份子”。

所谓“mapping”,就是通过跟踪记录、代入体验,设身处地了解目标诉求,在尊重的基础上进行设计,是何志森一直强调的研究和设计方法,也是其mapping工作坊的得名由来。

在何志森看来,对社区营造方式的改善,是搭建操作系统的重要一环。在完成物理空间的改造后,形成一个与之匹配的治理模式同样重要,它有政府和街道的统筹,有学者和学生跟踪调研,有设计师不断设计,还有社会组织、居中骨干的加入,形成一个治理的共同体,以便在以年为单位的时间长度下推动社区运行。

多方参与的好处在于,能让政策预留一定的灵活调整空间。根据何志森的观察,政府把好重要“关隘”后,更多的“自由裁量”可以留给社会组织和居中骨干把握。他们有更合适的“平视”身份,有能灵活应对各类问题的社会资本网络,更有能力维持社区的稳定和安全。宜紧宜松的治理环境下,社区更可能找到秩序和活力之间的平衡点。

以“模糊空间”重生?

工作坊结束的第二天,好消息传来。李平几乎是第一时间在工作坊的微信群聊中写下,“菽香里菜市场美术馆”有望被纳入成华区党建引领社区发展微更新示范项目,并获得第一笔经费。从某种意义上来说,何志森或许将不会再面对“无奈收场”的结局。

但讨论仍在继续。

在工作坊的一场头脑风暴中,一位学生提出疑问:得益于政府的持续关注和市场的有效运作,菽香里菜市场周围已经形成了一个由各类公共空间组成的完善社区环境,为什么还非要选择一个本就处于政策灰色地带、又有大量复杂关系的小型菜市场,挖掘其作为社区公共空间的可能性?

事实上,就在菽香里菜市场外1公里范围内,有更敞亮、干净、高效的新型菜市场能够进行蔬菜交易,又有正在改造成中央厨房的“菽香小厨”提供蔬菜加工服务,社区公共空间可能提供的各类娱乐设施也应有尽有,甚至还有社区打造的社区美空间、街心公园。与其相比,菽香里菜市场似乎有些黯然失色。

思索良久,何志森说起两个总能看到的“风景”:为什么在街头,总能看到打牌的老人,而不选择进入棋牌室?为什么树下,总能看到站着聊天的行人,而不进入街边的咖啡馆?

“城市公共空间不能只有公园,公共空间一定要有多样性。”他指出,“所有空间都可能是城市公共空间,不是设计出来的,而是建构出来的,建构主体一定是人。”

他曾在一次交流中提起一位学生的分享。在上海桂巷路人行道上,设计师安放了几个中间立有挡板的长椅供行人休息。这个本用来防止行人平躺的小设计,却成了当地老人娱乐的重要工具——他们将棋盘放在挡板上,并从一旁的花台拆下砖块用于固定,长椅刚好成了他们面对面坐的“对弈台”。

他并不急于进行批判,反而称赞起花台的设计。他指出,可能不是出于本意,但这两块砖的大小,恰好能与挡板一起构成棋台的底座。棋台并非出自设计,但设计却带来了重新更改空间的“条件”。

在此场景下,设计师和老百姓共同完成了设计,而老百姓则对原有设计进行了再设计。他分析,设计师要设计能够被“盗用”的“条件”,激发使用者的主导权,让他们能在整个空间里放松使用,这才能使公民意识在公共空间中得以凸显。

菽香里菜市场正是一个“盗用”设计后的产物。在15号院中,并没有在设计之初预留卖菜的场所,但在多方需求的共同推动下,原有设计被打破,新的由老百姓自发设计的空间形成。在朴素的供需关系下,通过人民的智慧自发完成了最适合他们、也最能让他们乐在其中的公共空间。

基于对香港花园街摊贩的观察,香港理工大学设计学院助理教授郭斯恒曾写下《我是街道观察员》一书。在他看来,这样的摊贩聚集的街道俨然成为了社会学家厄登堡(Odenburg)所说的“第三空间”。

他分析指出,“因为在家才会做的活动,在拍档的空间里也会出现,小贩会看报纸、用手机上网、打网上游戏或看电视剧等。”

与此相比,那些通常被称为“第三空间”的酒吧、咖啡厅等,必须要通过播放音乐、打造舒适环境等刻意营造氛围,才能让人敞开心扉畅所欲言。由此,菜市场的存在十分难能可贵。

而这也与何志森关于菜市场作为“熟人社会”场所一脉相承。他指出,在那些被拆除的城中村废墟之后,菜市场中的你来我往、待人接物,已成为少有被保留下来的“熟人社会”的最初模样。

菽香里菜市场是幸运的。但对于全国更多菜市场,在农林街菜市场的例子面前,它们似乎将面临相同的命运。

何志森想到台北的做法。摊开一张台北地图,带有阴影的色块散布在城市的各个角落,这些色块代表的正是非正规空间,比如菜市场、夜市等等。每个色块上还会注明时间,表示非正规空间被严格规定的营业时间。

能否就把这些菜市场定义为“模糊空间”,让他们能够生存下来?这样的想法出现在何志森脑海中。

“如果那些产权不明的空间作为‘模糊空间’写入法案,由政府去挖掘这些空间已建构的协调系统,会不会是一种新的思路?”他反问道。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。