编者按:本文来自微信公众号 体育大生意(ID:sportsmoney),作者:马莲红,创业邦经授权转载。

文|刘成康

日前,2025英雄联盟全球总决赛(S15)八强已经产生,竞争逐渐白热化。S赛向来是名场面诞生之地。无论是高光表现还是“拉跨”操作,都被观众所津津乐道。十余年来,无数的段子、梗图等二创内容流传于网络。2025年,观众们依旧热衷于二创,但随着AI的进步和普及,观众的表达方式正在发生变化。

2025年以来,越来越多观众开始利用AI换脸、语音合成、视频生成等工具,围绕英雄联盟战队、选手,对经典影视片段、流行歌曲等内容进行再创作,以幽默的方式重构信息和情绪,把失利、名场面与笑点重新编织成一场网络狂欢。将视野扩大到整个体育界,除电竞外,足球、篮球等主流体育领域的二创内容也呈现“百花齐放”的态势。

丰富的英雄联盟二创内容

图源:哔哩哔哩

这种二次创作,其实是体育梗文化在数字时代的延伸,而梗文化则一直是体育文化中不可或缺的一部分。从梗图到嘲讽值拉满的二创视频、歌曲,梗一直都是观众们重要的表达方式,也是推动体育传播的关键因素之一。

如今,AI的加持让体育梗文化迎来技术上的“解放”。可以预见的是,未无论是电竞、篮球、足球还是其他体育领域,都将涌入更多的创作者和二创内容。如何看待这种新兴表达、如何监管其边界、赛事主体如何借势传播,都将成为未来体育文化中的重要命题。

01体育情绪的二次表达

体育梗文化并非新鲜事物,早在贴吧、论坛时代,球迷就已经用文字和截图记录各种名场面,一次失误、一句口误、一个动作都有可能成为流传多年的段子或梗。

在体育的梗文化相关内容中,无论是二创的图片、音乐或视频,绝大部分都是以嘲讽、讽刺为主题。这些内容从表面上看,并不是那么“光鲜”,但却具备不俗的传播价值。

体育的魅力在于情绪的剧烈波动。胜利让人兴奋,失利带来挫败。但在网络时代,人们对事物的判断,愈发趋向极端、非黑即白,在体育届亦是如此。在各大平台上,当一个球员、一支球队赢球时,球迷们几乎清一色的表扬和吹捧;而当下一场表现不佳输球时,则是各种贬低和谩骂。胜败乃兵家常事,但观众们似乎已经难以用正常的态度去看待竞技体育的输赢。

英雄联盟二创歌曲

图源:网络

这些脑洞大开的二创内容,则以一种更加温和、幽默、喜闻乐见的方式,解构了观众的负面情绪。在体育文化中,这种嘲讽并非纯粹的否定,其本质是“爱之深,责之切”的情感表达。尽管形式各异,但其核心功能相通:帮助球迷群体消化失利带来的沮丧,并以创意的方式维持对支持对象的情感投入。

对熟悉相关内容的观众而言,这些二创不仅是情感的宣泄,也间接形成一种独特的群体认同机制,毕竟能看懂其中的梗的人,都是自己人。而对于路人观众来说,这种形式的内容更加轻盈,相比于单纯的争论或和清一色的表扬与贬低,更具传播力和接受度。

换言之,体育梗文化的核心功能在于把复杂的竞技现实转化为可笑、可玩的娱乐文化符号。它让观众不只是结果的接受者,而成为叙事的参与者,让体育文化的叙事权更多地分散到千千万万的普通观众之中。

02 AI时代的技术平权

如果说过去的体育梗传播依靠图文与段子,那么AI的介入,则让“玩梗”从文本跃升到影音层面。近年来,随着AI换脸、语音合成、视频生成工具的门槛急剧下降,体育粉丝群体成为最积极的实验者之一。

在B站、小红书、抖音等平台上,越来越多围绕足球、篮球、电竞等体育内容所创作的AI短片段和歌曲改编出现,《让子弹飞》、《无间道》、《三国演义》等许多经典影视作品都成为观众实验的对象。这些作品虽在内容上看似荒诞,但在情绪层面却极为真实,精准地说出了许多观众的心声。

与以往不同,AI创作让球迷具备了前所未有的表达权,也让二创的大军不断壮大。过去,一个有趣的体育二创可能需要专业剪辑工具和素材积累;如今,只要输入的提示词足够精准,普通人也可完成高质量短片。

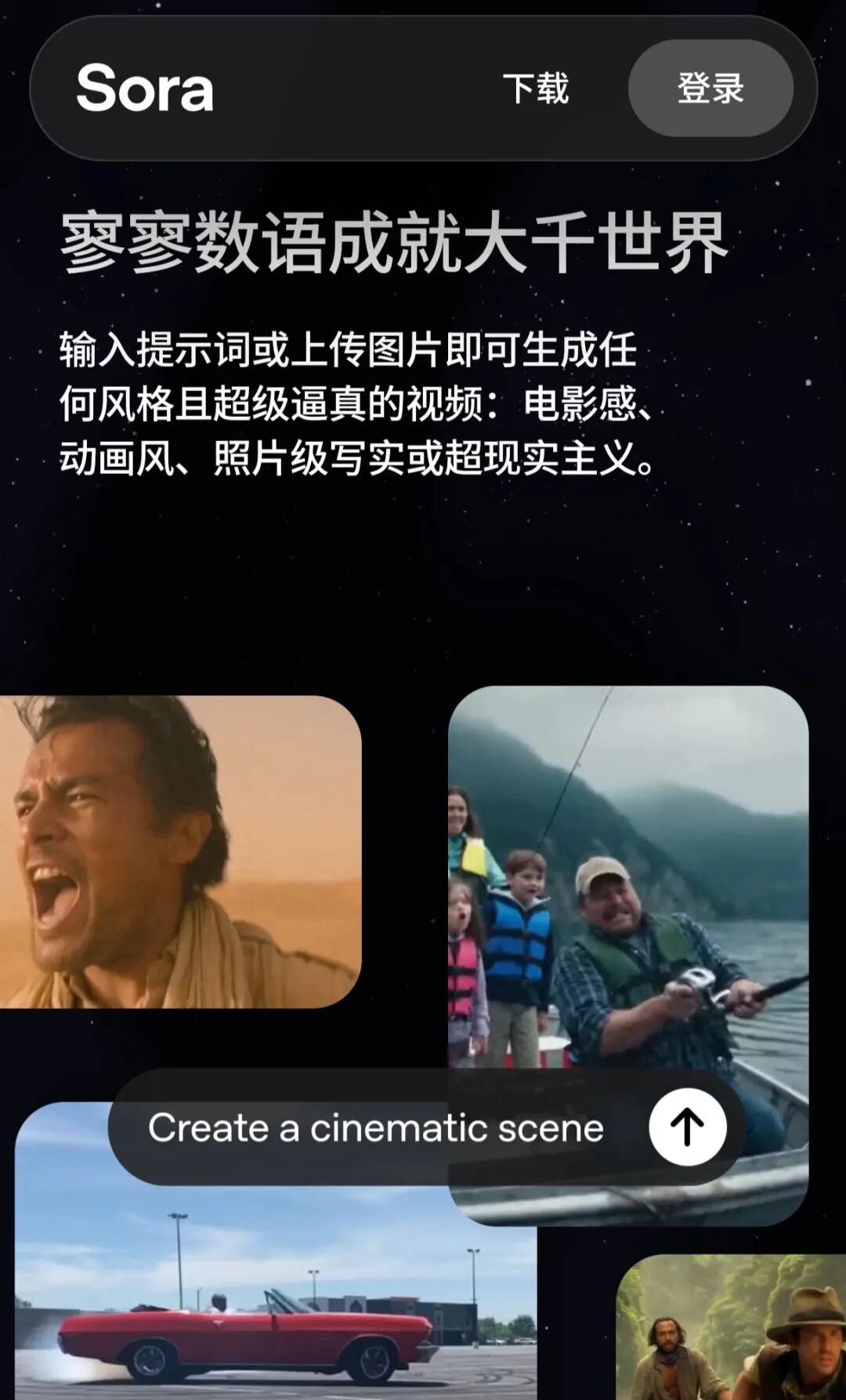

人工智能文生视频大模型:Sora

图源:Sora

AI的普及,也让体育梗的传播速度成倍提升。一个战队、球队或运动员的失利可能在数小时内被“影视化”成几十个恶搞片段,并在社交平台上形成病毒式扩散。观众通过点赞、转发和再创作参与其中,形成循环共鸣。

这种由AI驱动的创作浪潮,既是技术平权的体现,也是一场体育文化表达方式的重组。AI降低了创作的门槛,却也重新定义了“谁在讲体育故事”。过去,是媒体、赛事方、解说员在塑造叙事;而如今,每一个拥有手机和想法的观众,都可能成为体育话语的生产者。这种“去中心化”的传播,使得体育文化更具多样性,也更具草根活力。

但也正因为如此,体育传播正在经历一次“重构”:当越来越多观众通过AI创作介入,传统媒体和官方机构若仍停留在单向发布逻辑,就可能会被边缘化。未来的体育叙事,或许不再是“谁赢谁输”的结论,而是“谁能被再创作、被共鸣”的故事。

03体育幽默也要有边界

体育梗的普及让人欢笑,AI让体育表达更加自由,但同时也让“边界”问题变得更加复杂。

当AI能以极高逼真度实现换脸时,娱乐与冒犯的界限往往变得模糊。部分视频可能在无意中放大个体失误、扭曲事实,甚至被误不明所以的观众当作真实影像,从而引发争议;部分作品也可能涉及肖像权争议、恶意剪辑甚至人身攻击。

当玩梗逐渐暴力化,体育幽默的底线也就容易被突破。如何平衡“自由表达”与“文化责任”,将成为体育内容生态和梗文化中的新课题。

AI生成的勒布朗·詹姆斯形象

图源:网络

从全球范围看,许多体育组织已经开始与梗文化“共舞”。越来越多的联赛、球队、俱乐部官方社交媒体账号以“自黑”方式回应球迷调侃、通过玩梗制造互动热度。这种“拥抱玩梗”的姿态,不仅化解冲突,更让球队品牌在年轻群体中保持亲和力。

在电竞圈,来自欧洲的G2电竞俱乐部则一直以来都因“爱玩梗”受到许多观众的喜爱。在中国,LPL官方也开始学习这种策略——例如在社交账号、赛事短片、官方解说中使用粉丝梗形成官方与大众的互动。这也让官方不再是“内容垄断者”,而是“文化共建者”。

不过,任何共建都需要底线。体育文化的健康发展,依然要以尊重运动员、尊重比赛为前提。AI创作可以是幽默的、批评的,但不应成为攻击与贬损的工具。梗的生命力在于共识,而非恶意。

体育的魅力,从不止于赛场。它更在于观众与运动之间的情感互动。AI技术的介入,让这种互动以更丰富、更有趣、更具创造力的方式延展。

当观众用AI改编影视片段来调侃时,他们其实在创造一种新的“体育文学”——既有调侃的锋芒,也有热爱的温度。体育梗文化的背后,是数字时代体育精神的另一种延续:不论胜负,情绪总能找到出口,记忆总能被幽默地保存。

在未来,AI或许还将继续改变体育内容的生产方式。但无论技术如何进化,体育文化和梗文化的核心依然是——人。是那些在意胜负、感受荣辱、用笑声掩饰失落、用创作表达热爱的普通观众。而对他们来说,体育的“主场”也早已不止于赛场。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。